江戸時代の人々を夢中にさせた「和算」【歴史】

「和算」とは、江戸時代に日本で独自に発展した数学のことです。その基本となったのが、中国から伝わった漢文で書かれた数学書です。江戸時代になると、「和算」が世界に先駆ける業績を上げる一方、算額奉納という日本独自の文化も生まれました。

明治以降、和算は教育現場から姿を消していきました。しかし、現在ではその素晴らしい研究内容や文化が見直され、静かなブームになっています。「和算」の歴史を追うとともに、当時の日本人の数学に寄せる想いを紹介しましょう。

- 古代から何らかの数学的素養が? -

- 古代から何らかの数学的素養が? -青森市にある三内丸山遺跡は縄文時代の集落跡で、直径2mの柱穴が6個並ぶ大型掘立建築跡や盛土などを見ることができます。弥生時代に作られた吉野ケ里遺跡は、周囲2・5㎞にも達する外堀がめぐらされ、城柵にあたる土塁や物見櫓と思われる掘立式建物が確認できます。

古墳時代になると、畿内を中心に数多くの古墳が作られます。中でも有名なのが、堺市にある長さ468m、高さ30数m、周囲3㎞弱という世界最大の大仙古墳です。これら、数多くの遺跡や古墳から、集落などの共同体が生まれた時点で何らかの測量技術を持っていたと考えられます。とはいえ、当時のものは実用的な技術で、数学と呼ぶにふさわしい学問は朝鮮半島経由で中国から入ってきました。

- 歌に詠み込まれた「九九」 -

- 歌に詠み込まれた「九九」 -平安時代には、実用的な計算とともに中国から移入された九九が貴族たちの間で広がっていきました。万葉集にも九九を使った言葉遣いが見られます。そこでは、「八十一」と書いて「くく」と読ませ、「十六」と書いて「しし」、「二五」と書いて「とう」と読ませるなど九九の語呂合わせが幾つか見られます。

例えば万葉集の第11巻の歌では「二八十一不在国」と書いて、〈憎くあらなくに〉と読ませています。また、別の歌には「十六待如(ししまつごとく)」といったものもあります。この例にあるように、この時代から九九が広がりを見せるとともに、数で遊ぶという日本独自の文化を垣間見ることができます。

日本最古の九九の表は、平安時代中期に編纂された源為憲の「口遊(くちずさみ)」に記されています。

- 日本独自の数学の発展 -

室町時代に入ると商工業が盛んになり、数学の必要性が高まってきました。その頃、日宋貿易などを通して中国から「そろばん」や、そろばん用の数学書「算学啓蒙」「算法統宗」などが日本に持ち込まれました。

中国の数学の完成度は高く、使用方法ではなく算法別にまとめられていました。つまり、平面図形の求積、連立方程式、2次方程式などに分類されていたのです。当時の日本は数学の後進国だったため、どんな時に足したり、引いたり、掛けたり割ったりすればいいのかという使い方別に編集された教科書が必要でした。

こうした中、室町・織豊時代の数学をまとめた日本最古の教科書「算用記」が作成されました。著者名は不明です。1622年に毛利重能は、算用記に書かれたそろばんによる割算の説明のほか、面積・体積、米の売買、金利、建築など日常生活に必要な計算方法をまとめた「割算書」を書き上げました。また、京都で算学塾を開き、そこから歴史に名を残す吉田光由や今村知商などの和算家が育っていきました。

- 「遺題継承」で難問を解決 -

- 「遺題継承」で難問を解決 -遺題継承で新しい問題が生まれ、急速にレベルが上がる和算に対し、そろばんや算木(中国数学や和算で用いられた計算器具、縦横に置くことで数を表す)だけでは手に負えない問題が現れるようになりました。

沢口一之や橋本正数ら大阪の数学者は、これらの難問に対して中国の「算学啓蒙」に記載されている天元術の使用を考えました。沢口一之は天元術を用いて難問とされた磯村吉徳の「算法闕疑抄」の遺題を解き、1671年に自著「古近算法記」に記しました。

しかし、天元術には大きな問題がありました。変数が一つの方程式(未知数が一つ)に限られ、多変数の方程式には対応できなかったのです。沢口一之は、天元術では解けなかった多変数の方程式を必要とする15題を「古今算法記」に遺題として掲げ、他の和算家に解決を託しました。

- 関孝和の登場で絶頂期を迎えた和算 -

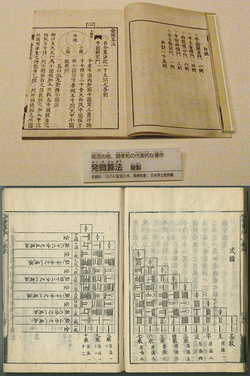

この「古今算法記」の遺題すべてを解決したのが、算聖とも称される関孝和です。1674年に発表した「発微算法」という著書で、傍書法という手法を用いて解いたのです。関孝和は方程式をたてる過程を紙の上に書くことにしました。紙に「甲」「乙」といった文字を書き並べて計算するやり方を工夫することで、多変数の方程式を解けるようにしたのです。つまり「筆算」を発明したのです。この筆算の方法は、後に点竄(てんざん)術と呼ばれ発展していきました。

関孝和は「古今算法記」の遺題を解くことを目的にし、解に至るプロセスを省略したために正否についての議論が生じました。関孝和の弟子の建部賢弘は1685年、「発微算法演段諺解」で関孝和の筆算を詳しく説明したために世間に広く知られるようになりました。この結果、方程式の立式を容易にしたばかりでなく、そろばんや算木で扱えなかった数学の分野を拡大させました。そして、方程式論、行列式、順列・組合せ、微積分学など研究の幅を広げていったのです。

関孝和の業績は算聖と呼ばれるに相応しいものがあります。しかし、生前に自らが記した著書は「発微算法」ただ1冊でしたが、出版に至らなかった遺稿は膨大な量となっていました。彼の代表作の一つ「括要算法」は弟子達が整理して出版したものです。この中で、世界に先駆けて「ベルヌーイの公式」を発見しています。彼の業績が後世に伝わったのは、優れた弟子たちの力が大きく関係しています。

- 数学の研究とともに数学教育も -

関孝和の精力的な活動や、弟子や他の数学者の研究などを通して和算は絶頂期を迎えました。一方、和算を学ばせるための手法や教科書の作成に努めようという機運が起こってきました。 関孝和の弟子たちは、関の研究を系統化し関流という学問体系を整備しました。そして、弟子たちによって免許制度を確立させました。和算の教科書は、一種の問題集で詳しい解説は記されていません。関流につながる研究者は、易しい問題から難しい問題へと順序だって設問し、解説を加えるという手法で教科書を作りました。「拾璣算法」や「精要算法」など優れた教科書が出版され、多くの人は競って問題を解いていきました。

教科書の普及によって地方にも和算家が誕生して行きました。地方に住む和算家は、江戸や大坂に住む和算家との交流も積極的に行いました。それにより、日本全体の数学力が向上していきました。

- 欧米の数学の導入で和算は衰退 -

鎖国中にも拘らず江戸時代に、日本独自の和算は隆盛を極めました。しかし、幕末の開国で、先進国の欧米から西洋数学が導入されました。

海軍では西洋技術の習得のために洋算が教え込まれ、今年世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺跡群」の関連設備は、欧米の西洋数学に下支えされた技術です。このため、欧米の科学・技術を学ぶには、欧米の数学を学ぶ方が都合がよく、和算は主役の座を洋算に譲り衰退していきました。

明治時代になると、学校で学ぶ数学が「洋算」に決まったため、和算を研究する人もいなくなり、日本独自の数学「和算」は廃れていったのです。

- 神仏に感謝する「算額奉納」 -

- 神仏に感謝する「算額奉納」 -「算額」とは、優れた問題を考案した時や難問を解いた時などに、それに感謝する意味で、神社・仏閣にその問題や解答を絵馬に書いて掲げたものです。現在、全国に1000近くの算額が残っており、中には重要文化財に指定されているものもあります。奉納者は数学者に限らず、少年から高齢者まで幅広く、少数ですが女性も算額を奉納しています。 江戸時代初期に始まりましたが、次第に難問が提出されるようになり、それに答えるという「遺題」と似たようなものに変わり、和算の発展に大きく貢献しました。江戸時代の人々は、数学の難問を考え解くことは、自分の頭だけではなく人間を超越した神仏の存在を感じていたのかも知れません。その感謝の気持ちを絵馬に記して奉納されているので、近くの神社や仏閣に奉納された「算額」があれば是非鑑賞し、江戸時代の人々の数学に寄せる想いを感じ取ってみてはいかがですか。 また、鶴亀算、ねずみ算、流水算などに代表される和算のテキストが数多く出版されています。興味のある人は是非和算に挑戦し、江戸時代のストーリー性のある問題を楽しんでみてはいかがでしょう。