夫婦別姓を考える【社会】

昨年12月16日に最高裁大法廷が夫婦同姓を義務付けた民法の規定に合憲の判断を下しました。夫婦が別々の姓を名乗ることを可能にする選択的夫婦別姓は、政府の審議会などで20年も前から議論されてきました。改めて夫婦別姓の問題を考えてみました。

- 最高裁判決の主な内容 -

- 最高裁判決の主な内容 -結婚すると夫婦は同じ姓(法律では姓や名字を氏と表現します)でなければならないとする民法750条は、憲法に違反するかどうかが問われた訴訟で、最高裁は「民法の規定は合憲」との判断を下しました。

「わが国に定着した家族の呼称として意義があり、呼称を一つに定めることには合理性が認められる」というのが主な理由です。

ただ判決では「選択的夫婦別姓制度」導入の可否については明確な判断を示さず、国会での議論に結論を委ねています。

夫婦別姓の問題をどうとらえるのか。夫婦別姓制度の導入は、婚姻制度や家族の形に関わる重要な問題だけに、男女差別の是正や、子供の人権、家族の在り方などを含めた幅広い見地から議論を深めていくことが求められます。

- 民法では夫婦いずれかの姓を名乗る -

- 民法では夫婦いずれかの姓を名乗る -現在の民法の下では、結婚すると夫婦のいずれか一方が姓を改めて夫婦同姓としなければなりません。しかし現実には圧倒的多数(96%)の女性が結婚後男性の姓に改めています。

これに対して夫婦が望む場合は、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名乗ることを認める制度を選択的夫婦別姓といいます。

女性の社会的進出に伴い、結婚後ほとんどの女性が姓を変更することで社会的な不便や不利益を被る場合があり、選択的夫婦別姓の導入を求める意見が出ています。

国連では1979年に採択された「女子差別撤廃条約」の中で、夫婦が望む場合には結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める「選択的夫婦別姓制度」を定めています。

- 選択的夫婦別姓導入の動き -

日本は1985年に国連の「女子差別撤廃条約」を批准しました。法務省の法制審議会では、91年から婚姻制度の見直し審議を行い、96年に答申した民法の一部改正案要綱で、選択的夫婦別姓制度の導入を提言しています。

しかし、民法で夫婦同姓を義務付けているため、国連の女子差別撤廃委員会は2003年と09年に日本に法改正を行うように勧告しています。

2010年12月に閣議決定された「第3次男女共同参画基本計画」では、夫婦や家族の在り方の多様化や、国連の勧告を踏まえて、選択的夫婦別姓制度の導入に伴う民法改正の検討を進めることとしています。

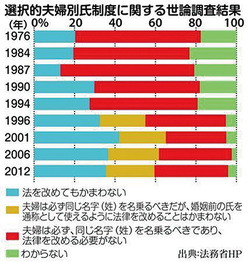

2012年に法務省が実施した「家族の法制に関する世論調査」では、選択的夫婦別姓制度を導入しても構わないと答えた人が全体の35・5%に対し、現行の夫婦同姓制度を改める必要がないと答えた人は全体の36・4%でほぼ拮抗しています。

- 選択的夫婦別姓を希望する主な理由 -

結婚によって、実質上妻が夫の姓に改めることで、職業生活上の不利益を被ったり、姓を変えることで自己同一性(アイデンティティ)の確認ができなくなったというケースが生じています。

また、代々受け継がれてきた姓を大切にしたいと思う人が増えており、一人っ子同士の結婚では姓を変えることが結婚の障害となったりします。

現在の民法(夫婦同姓制度)の下では、夫婦で別々の姓を名乗る場合は法律上の夫婦となることができず、事実婚(内縁関係)となります。

選択的夫婦別姓制度が導入されますと、別々の姓を名乗る夫婦(別姓夫婦)も法律上の夫婦と認定されます。

- 選択的夫婦別姓の問題点 -

選択的夫婦別姓で一番の問題は、子供がどちらの姓を名乗るのかという点です。

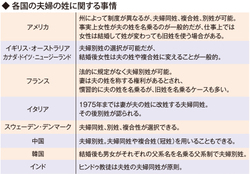

社会的弱者と位置づけられる「子供」が、親の選択次第で自分の意思に関係なく親子別姓を強いられた場合、精神的に未熟な子供への心理的影響が懸念されます。 夫婦同姓が原則の欧米諸国でも、多くが夫婦別姓制度を導入しています。夫婦が互いに譲らず子供の姓を決定できない場合、ほとんどが裁判で決定しています。司法の結論が出るまで子供の立場は微妙な状況に置かれます。

男女平等や個人の尊厳を守る夫婦別姓ですが、「親子別姓」にともなう家族の一体感の喪失や、子供の人権擁護の問題ではなかなか国民的合意は難しいようです。20年以上にわたる議論で明確な判断が下せないのはそのためです。日本の伝統的な家族観や社会通念、価値観との折り合いが今後の課題といえます。

「夫婦の姓と家制度」

「夫婦の姓と家制度」 - 夫婦の姓は個人と家族を巡る問題 -

日本は明治憲法下の1898年(明治31年)に施行された民法で夫婦同姓が基本となりました。それ以前は家父長制に基づく夫婦別姓でした。明治9年の太政官指令では、結婚後妻は実家の姓を用いることとしています。

韓国や中国などは血族を重んじる儒教の影響を受けて、女性は結婚後も生家の父系名を名乗るため夫婦別姓が原則です。妻(女性)は婚家ではよそ者扱いでした。現在は夫婦同姓も認められていますが、その場合子供の姓は選択制となっています。

日本が民法で夫婦同姓を原則と定めたのは、欧米の夫婦同姓を真似た「欧化主義」の一環でした。福沢諭吉は封建的な家制度から脱皮するため、結婚した男女が新たな姓を作る「夫婦創姓論」を唱えました。夫婦の姓の問題は個人と家制度との問題なのです。

明治の近代国家建設と共に夫婦同姓を導入した日本でしたが、女性の社会進出とともに今新たに夫婦別姓の導入を巡って議論が交わされています。夫婦の姓と家族の在り方について考えて見ましょう。