性的少数者を含む多様な社会の実現へ【社会】

【「LGBT」を知っていますか?】

性的少数者を指すLGBTという言葉を聞いたことがありますか? Lesbian Gay Bisexual Transgenderの頭文字をつなげたもので、生まれ持った性別に違和感を抱く人々の総称として使われています。

この数年、LGBTに苦しむ人々に対し、大阪市淀川区がLGBT支援センターを開設したり、東京都渋谷区や世田谷区が「同性パートナーシップ条例」を施行し、同性カップルを異性間の結婚に相当する関係と証明する制度を作ったりしています。

このようにLGBTについて社会の理解は少しずつ進んでいますが、まだ多くの人が自らの性とどのように折り合うか人知れず悩んでいます。実際、日本人の20人に1人がLGBTだという調査結果もあり、LGBTは私たちにとって身近な問題です。

LGBTについて考えるとともに、LGBTのなかで扱われる性同一性障害(GID)についても考えてみました。

【性的多数者と性的少数者の違い】

【性的多数者と性的少数者の違い】- からだの性 こころの性 好きになる性 -

私たちは、自分が「男である」「女である」と認識するのは、どのような基準によるのでしょう。

この世に産声をあげた時、性器の形や性染色体の構成(男性はXY、女性はXXの性染色体を持つ)から「男の子」「女の子」と判断され、出生届に性別が記されます。これを「からだの性」といいます。赤ちゃんから幼児になり自我が生まれてくると、自分が「男」であるか「女」であるかを意識するようになります。これを「こころの性」と呼んでいます。さらに、思春期に入ると、恋愛対象として好意を持つ相手ができるでしょう。これが「好きになる性」です。

「からだの性」「こころの性」「好きになる性」のすべてが、私たちの「性」の決定に関係しています。「からだの性」と「こころの性」が一致し、「好きになる性」が異性である場合は異性愛と呼ばれ、社会のなかで最も一般的なカップルとして認知されます。

- LGBTを公表した著名人 -

- LGBTを公表した著名人 -「からだの性」と「こころの性」が一致していても、「好きになる性」が同性の人、あるいは異性でも同性でも好きになる人もいます。逆に、「からだの性」と「こころの性」が一致せず、「好きになる性」も異性であったり同性であったりする人もいます。これらの性的少数者の人々を総称してLGBTと呼んでいます。LGBTは病気や疾患などではなく、恋愛感情を抱く相手の性が異性とは限らないという性的指向のあり方を意味します。

私たちが知っている有名人の中に、LGBTであることを公表している人がいます。APPLEの最高経営責任者ティム・クック氏や、水泳の世界チャンピオンであるオーストラリア人のイアン・ソープ選手は、自らがゲイであるとカミングアウトしました。女子サッカーのアメリカ代表だったワンバック選手は、2013年に女性と結婚しています。

これらの人々は有名人であるため、LGBTについて社会的関心を集めましたが、私たちの周りには「からだの性」と「こころの性」の不一致に苦しんでいる人が数多くいます。私たちは身近にいるLGBTの人に気付いていないだけなのです。

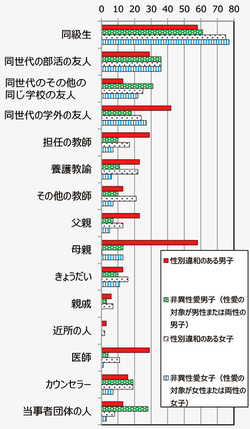

【LGBTの人々が抱える悩み】

- 誰にも相談できない苦痛 -

LGBTの人は、日々の生活の中でさまざまな困難に直面しています。たとえば、「からだの性」と「こころの性」が一致しない人にとって、自分の「こころの性」と異なる性の服装をしたり、異なる性が利用する施設に入ることは大変な苦痛を伴います。

「からだの性」が女性で「こころの性」が男性の人が、学校や職場で女性用の制服を着たり、女性用のトイレや浴室、更衣室を利用することはとても恥ずかしいそうです。このため、男性用のトイレやお風呂を使うわけにもいかず、誰もいない遠くの施設を利用するなど、さまざまな工夫をして学校や職場での時間を過ごしています。

また、LGBTの人の多くが、幼児期から自分と他の人が「何か違う」と気付いているように、周りの人々もLGBTの人が「何か違う」ということを敏感に感じ取っています。学校の先生や親がLGBTについての理解がないと、LGBTの子どもは誰にも相談できずに悩み、中には自殺を考える子どももいます。

身近な学校の先生がLGBTへの理解を深めるだけでも、LGBTの子どもたちは救われます。2016年4月に文部科学省はLGBTについての教員向け手引きを公開し、教育現場でLGBTへの理解を深めるよう求めています。

- さまざまな制度上の差別 -

日本の戸籍制度や社会保険制度などでは、自分が男性であるか女性であるかを明らかにしなければなりません。このため、「見た目の性」と書類などに記入された性が異なると、さまざまな不利益をこうむったり、差別的な対応を受けたりすることもあります。

結婚について定めた日本国憲法第24条の条文では、結婚について「両性の合意のみに基づいて成立」と記され、LGBTの同性カップルの結婚は認めていません。そのため、東京都渋谷区や世田谷区では、同性カップルにも異性間の結婚と同様の権利を認める「同性パートナーシップ条例」を独自に制定したのです。

世界で初めて同性婚を認める法律を制定したのはオランダです。第2次世界大戦(1939~45年)で、ナチス・ドイツに占領されたオランダでは、ユダヤ人や同性愛者が強制収容所に送られ命を落としました。その反省から、オランダでは個人の自由を尊重する立場を取り、2001年に世界に先駆けて同性婚を認めました。現在では、世界の23ヶ国で同性婚が認められています。

しかし、保守的な家族観を持つ人のなかに、同性婚への反発が根強く残っています。アメリカでは昨年、同性婚は合憲であると連邦最高裁判所が認めましたが、この決定に対して一部の州では独自に同性婚を規制する州法を制定しました。

【性同一性障害ってどんな障害】

【性同一性障害ってどんな障害】- 「からだ」と「こころ」が不一致 -

「からだの性」と「こころの性」が一致しない人のなかで、医学的に一定の基準を満たす人を性同一性障害(GIDGender Identity Disorder)と呼んでいます。つまり、自分の性別に違和感や嫌悪感を持ち、日常生活を過ごすうえで精神的苦痛を感じ、治療を必要とする人のことです。

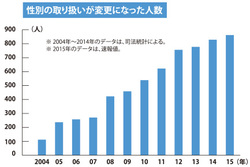

日本では、GIDを抱える人への治療効果を高め、日常生活におけるさまざまな問題を解決するために、2004年に「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」が施行されました。この法律によって、一定の要件を満たせば、家庭裁判所の審判を経て「からだの性」から「こころの性」へ戸籍上の性別を変更できるようになりました。

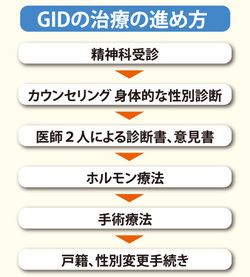

- GIDの治療は専門医との面談から -

- GIDの治療は専門医との面談から -現在、医療機関で診察を受け、GIDと診断された人は約3万人いるといわれます。GIDの診断を受けるには、まず精神科で専門の医師と面談を重ねます。ここで「からだの性」と「こころの性」の不一致が顕著で、日常生活に支障をきたしていると診断されると、GIDと認定されます。

GIDの治療は、「からだの性」と「こころの性」を一致させることです。ホルモン療法により、体つきを男性あるいは女性らしく変更することから始めます。しかし、この治療を受けるには、精神科の医師2名の承諾が必要になるなど高いハードルがあります。その上で、性器のなどへの外科的処置を行う性別適合手術へと進みます。ただし、GIDでも性別適合手術を受けない人もいます。

- 深刻なGID専門の医師不足 -

2004年に性別変更を認める特例法が施行されて以降、性別適合手術を受けて性を変えた人は増加し、2015年までに6000人を超えています。しかし、GID患者が増えているにも関わらず、専門の医師が不足しているのが現状です。

現在、性別適合手術には保険の適用が認められておらず、GIDに悩む人は設備の乏しい国内の病院や、費用の安い海外の病院で手術を受けています。しかし、手術後に後遺症の発生などのトラブルに悩まされるケースがあります。

このため、GIDについて専門知識を持つ医師を育てようと昨年7月、GID学会が認定医制度の創設に乗り出しました。認定医になるには、GIDに関する論文や講演など具体的な実績が求められます。さらに、ホルモン療法や性別適合手術などを学ぶ「医療系」のほか、社会の変遷や法律、GIDの子どもたちの学校生活の支援など「社会学系」の修得も盛り込まれています。

GID学会では、認定医制度の導入によって若手医師の育成につながり、医師の質を保証することで保険適用につなげていきたいとしています。