見直される手書き文字【文化】

【メールに慣れた若い世代で特別視の傾向】

昨年行われた「国語に関する世論調査」で、若い世代が手書きを重視しているとの調査結果が発表されて話題を集めました。情報化や効率化が進む社会の中で、手書きは私たちの生活にどのような影響をもたらしているのでしょうか。

- 10代で「手紙は手書きで」がトップ -

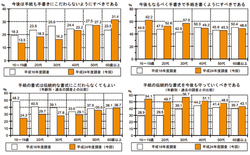

- 10代で「手紙は手書きで」がトップ -昨年、文化庁が行った「国語に関する世論調査」によると、10代から30代の世代に〝手書きを重視する〟傾向があるとの調査結果が発表されました。この調査は1995年から毎年行われているもので、全国の16歳以上の男女3523人をランダムに抽出し、約6割には個別面接調査で回答を得ています。

「今後、手紙の作法はどうあるべきだと思うか」という質問では、「今後もなるべく手書きで手紙を書くようにすべき」と答えた人数が、「こだわらないようにすべき」と答えた人数の倍との結果が出ました。 年代別では10代~30代で「手書きで書くようにすべき」と答えた人がいずれも50%を超えており、なかでも10代は62.2%と各世代の中で最も高い数字を記録しています。これは平成16年度の調査と比べて20%近くもアップしています。

- 手書きは「特別」との意識が高まる? -

- 手書きは「特別」との意識が高まる? -この一方で、「実際に手書きを行っている」と答えた人の割合は減少しています。質問では「はがきや手紙などの宛名」「年賀状の宛名」「はがきや手紙などの本文」「報告書やレポートなどの文章」の各ケースにおいて、普段手書きで文字を書く方か、それとも書かない方かが尋ねられ、すべてのケースで平成16年度の調査よりも低い結果となりました。

情報化社会によって携帯電話や電子メールやSNSなどの手軽なコミュニケーションツールが台頭し、手書きはそれらの影響を受けて衰退の一途を辿っています。

ところが調査結果では、メールに慣れた若い世代ほど手書きに対しての意識の高さがうかがえるのはなぜでしょうか。文化庁では、現代は手書きの機会がなくなりつつあり、かえって「手紙は手書きをするもの」だという意識が出てきているのでは、と見ています。

- 進化してきた手書きの文化 -

- 進化してきた手書きの文化 -手書きは紀元前3500年ごろ、粘土板に絵文字を刻んだことが始まりといわれています。 これはシュメール文字といわれ、メソポタミア文明の栄えたユーフラテス川下流、現在のイラクにあたる地域で発見されました。筆記の道具は葦の先を尖らせた筆のようなものだったと考えられています。

日本での手書きの歴史は、中国から渡来した漢字をそのまま用いて読み書きに取り組んだのが始まりで、6世紀から7世紀のことです。初期の漢字は物の形を線や点で表した象形文字だったため、実際に書き記す中で次第に形が簡素化し、独自に作られたのが「ひらがな」でした。ひらがなは平安時代、紫式部や清少納言などの女性たちによって広められ、次第にその地位を高めていきました。

カタカナが生れたのはこの少し後のことで、単純な線と曲線的な形を特徴としたひらがなとは異なり、「多」→「タ」のように漢字の一部を取って作られています。

【〝手書き〟は「心」を伝える】

【〝手書き〟は「心」を伝える】- 記憶力や創造性の向上も -

人類の生活の中で、手書きの文字は書簡や手紙、文書などを通して長い歴史をいまに語り継ぎ、想いを伝えてきました。情報機器の普及とともに、現代の文字生活で私たちが手書きを行う機会は確実に減っています。しかし、手書きはパソコンや携帯電話のように操作する必要がなく、思いついたことをすぐに記せることから思考を妨げず、創造性を高めるといわれています。

さらに、繰り返しての手書きトレーニングは、視覚や触覚、運動感覚などさまざまな感覚が関係し合うため、脳を活性化させて記憶力の向上に繋がることも分かっています。誰しも子どもの頃に、ひらがなや漢字を繰り返しノートに書いて覚えた記憶があるのではないでしょうか。あの地道な書き取りの練習は、社会に出た時に的確に運用していく力を身に付けるために重要な役割を果たしているのです。

- 書く機会は減る一方、使う機会は増加 -

インターネットが普及したことで、「ネットスラング語」といわれる特有の言葉が流行した結果、日本だけでなく中国でも「漢字を正確に書く力が衰えた」と感じている人が増えているとの調査報告もあります。しかし、過度の電子機器の使用が伝統的な言語や文化に影響を与える半面、パソコンなどの入力システムの助けによって、漢字を使う機会が増えて覚えやすくなったと感じている人が増えているようです。

文化庁がまとめた「漢字出現頻度数調査」によると、書籍860冊分の漢字を調べたところ、延べ約5億文字が使われていました。これに対して、ウェブサイトのニュース記事やブログ記事に使われていた漢字は約14億文字と、およそ3倍の量であることが分かりました。

情報機器で文字を入力すると、変換候補の中から最適な漢字を選択する必要があるため、社会生活で目にする漢字の量が多くなり、視覚的に漢字を習得する機会が確実に増えていることが認められます。しかし、電子文字はフォントなどの関係で字形が定着せず、似た字を識別できない学生や生徒の増加も招いています。

- 履歴書などに手書きを重視する傾向も -

手で書いた文字は時間や手間を必要とする分、温かさや表情があります。また「相手に読みやすいように」といった読み手への思いやりも現れます。最近では、手書きの文字が人間関係の構築にもたらす役割が注目されており、就職活動で手書きの履歴書を重視する企業が増えているようです。

昨年行われた、日本経済団体連合会による「新卒採用に関するアンケート」の調査結果では、選考に当たって重視した点を「コミュニケーション能力」と答えた企業が9年連続でトップとなりました。

メールやSNSといったコミュニケーションツールの台頭で、対面で人と話す機会が減少し、人間関係が希薄になっているといわれる社会だからこそ、手書きのもたらす力の大きさが改めて注目されているのかも知れません。

- 時代の変化に合わせて上手に活用 -

情報化社会によって、個人の受け取れる情報量や発言の機会は圧倒的に増えました。私たちはいま、より一層読み手に配慮した「書き手」になるという注意深さが求められています。

とはいえ、小学校などを中心にiPadなどのタブレット端末を使った授業風景が増えるなど、手書きの機会は失われつつあるのが現状です。情報機器の普及や技術の進歩により、音声を認識して書いたり読んだりすることのできるシステムが普及することで、「書く」「読む」といった行為が姿を変えて、遠い将来には消えてしまう可能性もゼロではありません。

それでも6000年前に残された文字が、いまもなお歴史を紡ぎ、私たちにその空気と姿を伝えているように、手書きの文字がもたらす利益や喜びは、画一化された電子文字から得られるものとは比べものになりません。このため、手書きのもたらす文化を大切にする意識を持つことはもちろん、より上手に活用していくことが求められています。

『言葉の変化を捉え、本来の意味を確認することが重要』

『言葉の変化を捉え、本来の意味を確認することが重要』「国語に関する世論調査」では、毎年言葉の意味を尋ねる設問が設けられています。そこからは、時代とともに本来の意味から派生し、別の意味で使われている様子がはっきりと読み取れます。

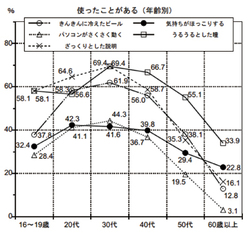

昨年の擬音語・擬態語の認知による調査で「パソコンがさくさく動く」「ざっくりとした説明」「気持ちがほっこりする」「うるうるとした瞳」「きんきんに冷えたビール」の5つの言い方について尋ねたところ、「うるうる」は8割台半ば、「きんきん」は7割台半ばの人が聞いたことがあると答えました。

ここでいう「きんきんに冷えたビール」とは〝よく冷えた様子〟の意味ですが、実際には鋭く甲高い声や音、鋭い痛みを表します。また「ざっくりとした説明」は、おおまかな意味や大ざっぱな意味を表すものですが、実際の〝ざっくり〟は力を込めて物を切ったり割ったりするさまや、深くえぐれたり大きく割れたりするさまなどの意味です。

さらに「気が置けない」という言葉の意味を聞いた質問では、本来の「相手に対して気配りや遠慮をしなくてよい」とは逆の意味である「相手に対して気配りや遠慮をしなくてはならない」と回答した人の方が多く見られました。もし会社で「部長は気が置けない人ですね」と上司に発言した時、お互いが正反対の意味で認識していた場合は、コミュニケーションに支障が出てしまうかもしれません。

時代に合わせて言葉が変化する中、時にはその使い方が大衆的となり、辞書に掲載された事例もあります。しかし、本当の意味を理解しないままでいると、あらぬ誤解を生んでしまう可能性もあります。本来の意味を意識して伝統的な言葉や文化を学ぶことは、人と人とのコミュニケーションにおいてとても大切なことといえるでしょう。