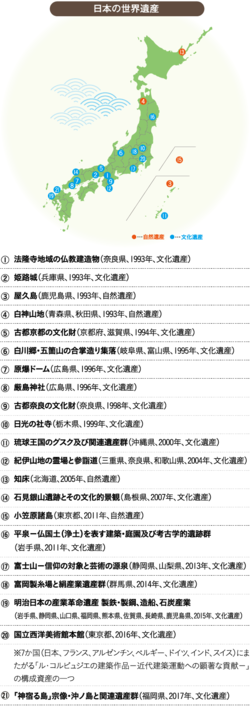

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」が世界遺産に 【文化】

【日本の世界遺産は文化遺産17件、自然遺産4件の計21件に】

昨年7月9日、ポーランドのクラクフで開催された国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会で、福岡県の「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」が世界文化遺産に登録されました。これで日本国内の世界遺産は文化遺産17件、自然遺産4件の合計21件になりました。

【世界遺産は人類の宝物】

【世界遺産は人類の宝物】- 人類の宝を守る世界遺産条約 -

世界遺産とは、地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から現在へと引き継がれてきたかけがえのない宝物のことです。これらの宝物を過去から引き継ぎ、未来に伝えるために、1972年のユネスコ総会で「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)」を採択しました。

世界遺産条約のきっかけになったのは、ユネスコが1960年代にエジプトのアスワンハイダム建設で、ナイル川流域にあったヌビア遺跡を水没から救うためのキャンペーンを行ったことです。この時に「人類共通の遺産の保護」という考え方が広まり、世界遺産条約の採択へとつながっていきました。

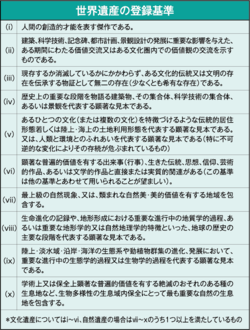

世界遺産には文化遺産、自然遺産、複合遺産の3種類があり、有形の不動産が対象です。文化遺産の対象は、顕著な普遍的価値を持つ記念物、建造物群、遺跡、文化的景観などです。自然遺産は、顕著な普遍的価値を持つ地形や物質、生態系、絶滅の恐れがある動植物の生息・生育地の保護を目的にしています。複合遺産は文化遺産と自然遺産の両方の価値を兼ね備えた遺跡です。

2017年7月現在、世界遺産条約の締約国は193カ国で、日本は1992年に先進国では最も遅い125番目の締約国となりました。世界遺産の総数は1073件(文化遺産832件、自然遺産206件、複合遺産35件)となっています。

- 世界遺産に登録されるまで -

- 世界遺産に登録されるまで -世界遺産に登録するには、条約締約国が自国内で将来世界遺産リストに登録する計画のある物件(暫定リスト)を作成し、その中から条件の整った物件をユネスコ世界遺産センターに推薦します。日本では文化遺産は文化庁、自然遺産については環境省か林野庁が暫定リストの作成にあたります。

世界遺産センターは、各国から推薦された物件について、文化遺産は国際記念物遺跡会議(ICOMOS、イコモス)、自然遺産については国際自然保護連合(IUCN)に調査を依頼します。その調査結果を基に、毎年1回開催される世界遺産委員会で審査され、登録の可否を決定します。世界遺産委員会は、世界遺産条約加盟国の中から選出された21カ国で構成され、日本は1993年~99年、2003年~07年、2011年~16年の3回にわたって世界遺産委員国を務めました。

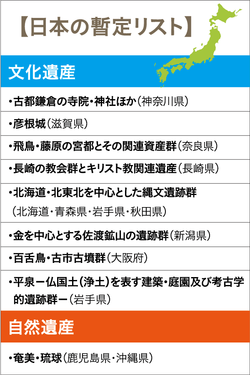

現在、日本の「暫定リスト」に記載されている物件は、別表にある文化遺産8件と自然遺産1件の計9件です。

【「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」とは】

【「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」とは】- 沖ノ島に限定か、遺跡全体が対象か? -

8件の構成遺産からなる「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」が、暫定リストに記載されたのは2009年のことです。政府は2016年にユネスコに推薦書を提出、これを受けて直ちにイコモスが現地調査に入りました。

2017年5月のイコモスの調査で、沖ノ島(宗像大社沖津宮)には4~9世紀に朝鮮半島や大陸との交流を示す多数の遺跡や出土品が残る「古代祭祀の記録を保存する類まれな収蔵庫」と高く評価されました。沖ノ島周辺の小屋島、御門柱、天狗岩という岩礁も一体のものとして認定されました。しかし、福岡県宗像市の「宗像大社辺津宮」や富津市の「新原・奴山古墳」など4件は、日本が古くから培ってきた信仰や伝統に止まり、世界遺産登録の要件を満たさないと指摘されました。

イコモスの勧告を受け、文化庁や地元自治体は、「宗像大社は沖ノ島にある宗像大社沖津宮など3宮で構成され、考古学的な価値と信仰の価値は不可分」と強く主張しました。その結果、2017年7月の世界遺産委員会で信仰の価値を評価する意見が相次ぎ、8遺産が一括して登録されることになりました。

- 登録された構成資産は8遺産 -

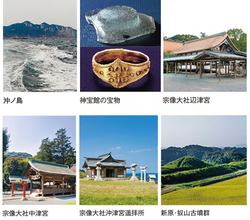

- 登録された構成資産は8遺産 -「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」として世界遺産に登録されたのは、①沖ノ島 ②小屋島 ③御門柱 ④天狗岩 ⑤宗像大社沖津宮遥拝所 ⑥宗像大社中津宮 ⑦宗像大社辺津宮 ⑧新原・奴山古墳群の8遺産です。小屋島、御門柱、天狗岩という3つの岩礁は、沖ノ島へ渡島する際の鳥居の役割を果たしています。これら8遺産は、世界遺産の登録に必要なⅱとⅲの要素を満たしています。

沖ノ島には、4~9世紀にかけての古代祭祀の変遷を示す考古遺跡が、ほぼ手つかずの状態で残されています。また、古代祭祀遺跡を含む沖津宮、中津宮、辺津宮は、宗像大社という信仰の場として現在まで引き継がれています。そして、その信仰を担い育んだ宗像氏の存在を物語る遺産が新原・奴山古墳群です。

- 沖ノ島 -

- 沖ノ島 -沖ノ島は、福岡県宗像市の沖合約60㎞の玄界灘に浮かぶ孤島です。4世紀後半から9世紀末にかけて、倭(ヤマト王権)と百済との間で交流が活発化していました。その中間の海域に位置する沖ノ島では、航海の安全と交流の成就を祈る大規模な祭祀が9世紀末まで連綿と行われてきました。

この海域では、航海術に長けた宗像地域の人々が海を越えた交流に大きな役割を果たし、やがて沖ノ島を含む三か所で宗像三女神に対する祭祀が行われるようになりました。朝鮮半島からもたらされた新しい文化や優れた品々は、古代日本の政治や社会、宗教などあらゆる面で大きな影響を

及ぼし、宗像三女神は古代国家にとって重要な航海の守り神として位置づけられました。

沖ノ島では、古代祭祀終了後はしばらくの間、社殿は存在しなかったようです。17世紀半ばに、古代祭祀の場であった巨岩群の間に沖津宮の社殿が築かれました。しかし、沖ノ島は島全体が御神体とされ、17世紀まで「神宿る島」として人の立ち入りが厳しく制限されてきました。このため、自然崇拝に基づく古代祭祀の変遷を示す遺跡はほぼ手つかずに残されました。遺跡からは朝鮮半島からの金製指輪や鏡、ペルシャからもたらされたと考えられるカットグラス碗片など約8万点もの奉納品が発見され、その全てが国宝に指定されています。沖ノ島が「海の正倉院」と呼ばれるのはこのためです。

現在は宗像大社の神職1名が10日交代で島に常駐し、毎日社殿で神事を行っています。

- 宗像大社 -

宗像大社とは、沖津宮(沖ノ島)・中津宮・辺津宮の三宮と、沖津宮遥拝所からなる日本で有数の歴史を持つ神社です。祭神の宗像三女神は、天照大神が生んだ三柱の女神として「古事記」や「日本書紀」の神話に登場します。

宗像大社辺津宮は、古くから受け継がれる宗像三女神信仰の中心地となっています。神宝館には、沖ノ島祭祀遺跡から出土した三角縁神獣鏡や金製指輪、金銅製龍頭など8万点もの国宝が収蔵・展示されています。

宗像大社中津宮は、宗像市神湊から約11㎞沖合の福岡県最大の大島にあります。中津宮は、山頂で古代祭祀が行われた御嶽山の麓に設けられ、社殿と山頂とは参道で結ばれて一体となって中津宮の境内を形成しています。

宗像大社沖津宮遥拝所は、渡島できない沖ノ島を遥拝するため、大島の北側に設けられました。遥拝所は、沖ノ島をご神体として拝む拝殿の役割を果たし、現在もその役割を受け継いでいます。

- 新原・奴山古墳群 -

福津市にある新原・奴山古墳群は、大陸との交流の担い手として沖ノ島祭祀を行い、信仰の伝統を育んだ古代豪族宗像氏の墳墓群です。宗像氏は5~6世紀にかけて、入海に面し沖ノ島へと続く海を一望する台地上に墳墓群を築きました。現在、前方後円墳5基、円墳35基、方墳1基の計41基が良好な状態で残されています。5世紀に築かれた7号墳では、沖ノ島祭祀と共通する鉄斧が発見されています。

新原・奴山古墳群は、沖ノ島祭祀を行った宗像氏の存在を物語る物証となっています。