地球温暖化対策と森林再生 環境を守り 災害を防ぐ森林の働き【環境】

光合成によって大気中の二酸化炭素(CO2)を取り込んで酸素(O2)を放出する森林が、地球温暖化対策の有力な手段として注目されています。森林には土壌に雨水を貯留し、ゆっくりと流出させることで洪水や渇水を防ぐ機能があります。また森林は生物多様性の宝庫として生態系を守る役割を担っています。地球環境と生命をはぐくむ森林の働きについて考えてみましょう。

- 地球温暖化が水不足や食料危機を招く -

- 地球温暖化が水不足や食料危機を招く -二酸化炭素(CO2)をはじめとした温室効果ガスの増加が地球温暖化を招き、気候変動を引き起こす主な原因となっています。そして異常気象による海面上昇や集中豪雨、渇水、砂漠化などの自然災害を招き、途上国の多くが深刻な水不足、食料危機に見舞われています。

昨年11月に国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が発表した第5次報告書によりますと、今のペースでCO2の排出量が続けば21世紀末の世界の平均気温は最大4・8℃上昇し、海面水位は20世紀末に比べて最大82センチ上昇して海洋の酸性化も進むとしています。

気温の上昇に追いつけない生物は絶滅の危機にさらされ、穀物生産や魚類の分布が変わって食料の安定供給が脅かされ、回復不能な事態になると警告しています。

- 2050年にCO2排出量を10年比40〜70%削減へ -

IPCCの報告書では、産業革命前からの気温上昇を2℃未満に抑えるという国際目標を達成するためには、1870年以降のCO2の累計排出量を約2兆9000億トンに抑えなければならないという新しい見解を示しました。

産業革命以降、人類は現在までに累計1兆9000億トンのCO2を排出しており、今後累積されるCO2の排出量を1兆トン以下に抑える必要があるとしています。このため2050年までにCO2排出量を2010年比で40〜70%削減し、今世紀末にゼロにする目標を打ち出しています。

これを受けて国際社会は、今年末にパリで開かれる気候変動枠組み条約の第21回締約国会議(COP21)で、2020年以降の各国の枠組み(CO2排出量の削減目標)で合意を目指すことになりました。

- 森林の保全と育成で地球の温暖化を防ぐ -

地球温暖化対策としてCO2排出量の削減に向けて様々な取り組みが行われています。太陽光や風力といった再生可能エネルギーやバイオマス、水素エネルギーなど新しい脱化石燃料の活用がそうです。また排出されたCO2を回収して地下深く封じ込める技術の開発も進められています。

しかし、CO2の削減に最も大きな働きが期待されているのがCO2吸収源としての森林です。

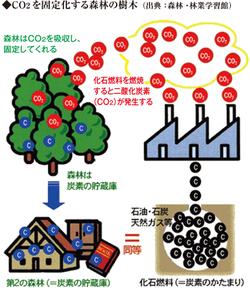

大気中のCO2を削減するには地球が吸収できる量以上にCO2を排出しないことが大切です。森林は大気中のCO2を吸収して貯蔵する働きがあるので、森林を保護、育成することで地球上のCO2を削減することができるからです。

森林資源の健全な育成によって地球温暖化を防ぎ、自然環境を守ることで災害を防止し、自然の生態系、生物多様性を維持することができるのです。

- 土壌は地上の植物に含まれる炭素の3〜4・5倍を蓄積 -

- 土壌は地上の植物に含まれる炭素の3〜4・5倍を蓄積 -森林の樹木は大気中のCO2を吸収して光合成を行い、炭素を有機物として幹や枝などに蓄えて(固定化といいます)成長します。

CO2を貯蔵、固定化するのは樹木だけでなく、土壌も重要な役割を果たしています。バクテリアや菌などの微生物は有機物を腐敗させますが、植物の根や落ち葉など腐敗した有機物から炭素が土壌に移動し、その大部分が土中に蓄積されます。

土壌は地上の植物に含まれる炭素の約3倍から4・5倍を蓄積するといわれます。

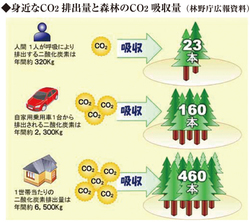

- スギの木160本で自動車1台分のCO2を吸収 -

ところで森林はCO2をどれだけ吸収し、固定化するのでしょうか。林野庁の計算によりますと、適切に手入れされた人工林の樹齢80年のスギの木1本で1年間に約14㎏のCO2を吸収します。

1台の自動車が1年間に排出するCO2の量は約2300㎏です。これは、人工林のスギの木約160本が1年間に吸収するCO2の量に匹敵します。

また、標準的な1世帯が1年間に排出するCO2の量は、スギの木約460本が1年間に吸収する量に相当します。

地球の温暖化対策にとってCO2吸収源としての森林の役割は非常に重要だといえます。

- 20世紀後半に途上国の人口爆発で森林減少が加速 -

- 20世紀後半に途上国の人口爆発で森林減少が加速 -地球は表面のおよそ7割が海、3割が陸地です。そして陸地の3分の1、すなわち地球全体の約1割が森林で覆われています。

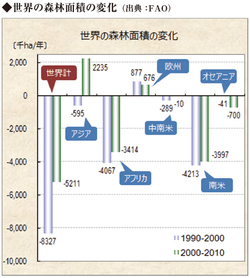

2010年の国連食料農業機関(FAO)のデータによりますと、世界の森林面積は約40・3億ヘクタールで、全陸地面積の約31%を占めています。

世界資源研究所(WRI)の報告によりますと、世界の原生林(自然に作られた森林)は、文明が始まったとされる8000年前に比べてその8割が消滅したといわれます。

20世紀の後半に熱帯地域の開発途上国で人口が爆発的に増加しました。出生率は変わらないのに、医療の普及や衛生面の改善などで乳幼児の死亡率が減少したためです。

急増する人口に対応して食料の増産が森林の開墾によって行われ、多くの森林が農地や牧草地に変えられて森林減少が加速しました。

- 20世紀後半に途上国の人口爆発で森林減少が加速 -

2000年からの10年間で、世界で毎年約521万ヘクタールの森林が消失しました。これは東京都の約24倍の広さで、1分間に東京ドーム約2個分、1時間で約127個分に相当する森林が消失したことになります。

森林減少の主な原因は、開発途上地域での森林の回復サイクルを無視した無秩序な焼き畑農業や、森林を伐採してサトウキビやオイルパームなどの農園や牧草地への転換が盛んに行われたためです。

さらに、燃料用木材や産業用木材の過剰伐採や違法伐採、森林火災などが挙げられます。

森林減少が大きいのはブラジル、オーストラリア、インドネシア、ナイジェリアなどの熱帯雨林が中心です。

- 森林資源国の日本がなぜか木材自給率3割を切る -

- 森林資源国の日本がなぜか木材自給率3割を切る -世界的に森林減少が深刻な問題となっていますが、日本は森林面積が2500万ヘクタールで国土の約7割を占める世界有数の森林国です。森林の資源量は戦後の計画的な植林で、毎年約1億立方メートル規模で増え続け、30年前の倍の量を誇っています。

日本の年間の木材需要量は約7000万立方メートルなので計算上は毎年の増加分で木材を自給できます。しかし、現実には経済性を重視して安い輸入材に依存してきたため、日本は木材自給率が3割を切る木材輸入国になっています。

国内の森林資源の利用が進んでいないためきちんとした森林管理がなされず、荒れたまま放置された森林が増加して大きな問題となっています。

- 適切な管理をしなければ森林は荒廃する -

森林には自然の力で成り立つ天然林と、人の手で管理されている人工林があります。戦後国を挙げての拡大造林によって日本の森林の約4割が人の手による人工林で占められています。

この人工林は、間伐や適度の木材利用(伐採)、新たな植林といった森づくりのサイクルが必要なのです。

適切な管理や樹木の育成を怠って放置すると森林は荒廃し、生態系が損なわれて鹿やイノシシをはじめとした鳥獣被害の増加を招きます。また荒れるに任せた森林は土壌が流出して災害を防ぐ力が弱くなり、土砂崩れや洪水が頻繁に発生することになります。

- 日本は2020年までに年平均52万haの森林を再生 -

政府は2013年5月に森林の管理、育成を促進するための特別措置法を改正しました。2013年から20年までの8年間で、1990年に比べ年平均3・5%のCO2排出量削減を、森林によるCO2吸収源で達成する方針を打ち出しています。

このため全国で年平均52万ヘクタールの森林再生(整備)を行っています。

森林再生は、適切な間伐によって樹木の育成を促し、土壌の保水機能を強めて「緑のダム」としての機能を持たせる一方、木材や産業資源としてのバイオマスとして利用を進めていきます。

政府は2020年に木材需要に占める国産材の割合を50%に引き上げる方針ですが、木材の自給率を高めることが世界の森林減少の緩和に貢献することになります。

●樹木とCO2の固定化

- 森林や農地で毎年26億トンのCO2を吸収 -

- 森林や農地で毎年26億トンのCO2を吸収 -樹木は光合成によって成長しながら大気中のCO2を吸収して貯蔵(固定)します。CO2は樹木の成長と共に年々蓄積されるので、森林はCO2の吸収源として大変有効です。とくにアマゾン地域と東南アジアに広がる熱帯雨林は「地球の肺」と呼ばれ、人類と地球の「生命」に関わる大切な生命の森ともいえます。

現在中国や欧米で植林が盛んにおこなわれています。人の手で育成するこれらの人工林は成長が早いので、健全に管理すればどんどんCO2を吸収します。

IPCCによりますと、地球上で毎年30億トン以上のCO2が増加しており、森林や農地が毎年26億トンのCO2を吸収・固定化しているといわれます。

長い年月をかけて成長して切り出された木材は、住宅や木製品に利用されてもCO2が炭素として固定されたままなので、長期にわたってCO2が固定・蓄積されます。

1ヘクタール当たり1年間に熱帯林は123・2トン、スギ林は73・3トン、ブナ林29・8トン、水田16・3トンのCO2を貯蔵(固定化)します。

●森林と生物多様性

- 森林再生で生物多様性を保全 森林減少などで毎年1万種超の生物が消滅 -

森林は生物多様性の宝庫と言われます。森林には多種多様な生物が生息し、それらは食物連鎖だけでなく、競争、寄生、協同など様々な相互作用を通じてつながり、共生しているのです。さまざまな環境下で多様な生物が繋がって生存していることを生態系と言います。

また、森林や海、川、湖沼などさまざまな環境の下で多種多様な生物が存在し、それぞれの生物が異なる遺伝子によって様々な個性を持っていることを生物多様性と言います。

現在科学的に認知されて名前が付けられている生物の種類は約140万から180万言われます。森林には多種多様な生物が生息し、それらは食物連鎖だけでなく、競争、寄生、協同など様々な相互作用を通じてつながり、共生しているのです。さまざまな環境下で多様な生物が繋がって生存していることを生態系と言います。

また、森林や海、川、湖沼などさまざまな環境の下で多種多様な生物が存在し、それぞれの生物が異なる遺伝子によって様々な個性を持っていることを生物多様性と言います。

現在科学的に認知されて名前が付けられている生物の種類は約140万から180万種あり、想定される未知の生物種を含めた数は1000万から3000万種以上に達すると推定されています。

しかし、異常気象による干ばつや人口爆発による森林減少、河川、土壌の汚染などで生態系が損なわれ、毎年1万種を超える生物が姿を消しているといわれています。日本でも3155種の野生生物が絶滅の恐れがあると推測されています。

多様な生物の生息環境が急速に失われつつある現在、森林再生をはじめとした自然の生態系を守る活動を通じて、生物多様性の保全への取り組みが急がれます。