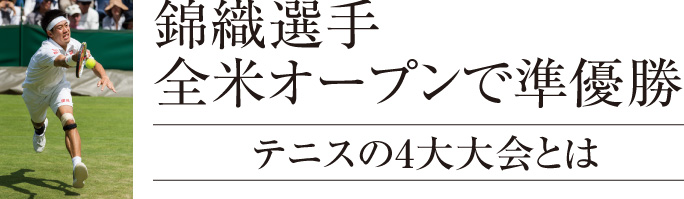

錦織選手 全米オープンで準優勝【スポーツ】

テニスの全米オープンで、錦織圭選手が男女を通じて日本人選手として初めて4大大会のシングル決勝に進みました。結果は惜しくも敗れて準優勝となりましたが、その健闘に日本中が沸きたちました。錦織選手が戦った全米オープンは、テニスの4大大会の一つです。テニスの歴史を振り返るとともに、4大大会とはどのような大会なのか調べてみました。

- テニスの歴史を追って -

テニスの起源は、紀元前のエジプトだと考えられています。エジプトの壁画に球を打ち合う人々の姿が描かれているものがあります。その後、古代ローマを経てフランスへと引き継がれます。

フランスでは、修道院で貴族が手のひらや手袋を使って楽しんでいたようです。16世紀になると、フランスの貴族の遊戯として定着し、ジュ・ド・ポーム(手のひらを使ったゲーム)と呼ばれていました。

現在のテニスの原型は、1874年にイギリスのウイングフィールド少佐によって考案されました。しかし、ボールは現在のように硬質のフェルトで覆われたものではなく中空のゴムボールでした。また、コートの形も中心部分が細くなったもので、現在のものとは大きく異なっていました。

1877年にイギリスのロンドンで、現在のテニス4大大会の一つである第1回ウィンブルドン選手権が開催されました。アメリカでは1881年にアメリカ国立ローンテニス協会が設立し、ルールの標準化や競技の組織化を図っていきました。そして同年、第1回全米シングルス選手権が開催され、1887年には全米女子シングルス選手権が始まりました。これらの大会が、今日の全米オープンの原型になっています。

- 日本のテニスの歴史 -

日本へのテニスの伝播については諸説あります。通説としては、1879年(明治12年)に文部省が体育教員養成のために設置した体操伝習所に、アメリカ人教師リーランドがテニス用具を取り寄せて指導したという説が有力です。

当時、テニス用具はすべて輸入に頼っていたので用具の調達が困難になり、正式のボールを十分に確保することが難しくなりました。このため、代わりにゴムボールを使う日本独自の軟式テニス(現在のソフトテニス)が盛んになり、本来のテニス(硬式)は一部の限られた人々の間で続けられることになりました。

しかし、1913年(大正2年)に慶應大学がテニスで国際交流を図ろうと硬式テニスを取り入れ、マニラでの東洋選手権に遠征しました。そこで軟式から転向して間もない熊谷一弥選手、清水善造選手たちが欧米の選手を相手に大活躍しました。これを機に、日本の学校で硬式テニスを採用する動きが活発化していきました。

【世界の4大大会】(全豪オープン・全仏オープン・全英オープン・全米オープン)

数あるテニスの大会の中でも、4大大会は最大規模・最高権威を誇り、男女共催で行われるのが大きな特徴です。これら4大会すべてを同一年内に制することを年間グランドスラムと呼んでいます。

- 全豪オープン - 創設1905年/開催1月

- 全豪オープン - 創設1905年/開催1月全豪オープンは、毎年1月に開催される南半球で唯一の大会です。このため欧米の選手にとって時差や気候の違いでコンディショニングが難しく、番狂わせが多い大会といわれています。センターコートは開閉式の屋根があり、その名称は生涯を通じて2度の年間グランドスラムを達成したロッド・レーバーにちなんで「ロッド・レーバー・アリーナ」と呼ばれています。

- 全仏オープン - 創設1891年/開催5~6月

世界で初めて地中海横断飛行に成功したローラン・ギャロスの功績をたたえ、会場には彼の名前が冠されています。4大大会の中では唯一、クレーコート(赤土)で行われます。クレーコートでは地面との摩擦が大きくなるためにバウンドが遅くなります。このためラリーが長く続くので過酷なトーナメントといわれています。反面、他の大会とは違った展開が楽しめ、クレーコートの得手不得手が意外な結果をもたらすこともあります。

- 全英オープン - 創設1877年/開催6~7月

4大大会の中で、一番伝統と格式を誇る大会です。全英オープンは開催地にちなんで「ウィンブルドン大会」とも呼ばれています。試合が行われるコートは芝生で覆われ、センターコートは年間2週間の全英オープンの期間しか使用されません。全英オープンでは、選手は白いウエアを着用するように義務付けられています。これはオールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブの規定によるものです。

- 全米オープン - 創設1881年/開催8~9月

錦織選手が準優勝したのがこの大会です。全米オープンはハードコートで行われますが、現在に至るまでにグラスコート・クレーコートと変化し、開催場所も移転してきたという他の大会にはない歴史を持っています。全米オープンのセンターコート「アーサー・アッシュ・スタジアム」は、収容人数は約2万5000人と4大大会で最大の規模を誇っています。また、観客動員数、賞金総額ともに世界最大のテニストーナメントとして知られています。

集中力といえば「緊張して眉間にシワを寄せて、必死の形相で頑張る!!」というイメージがおありではないでしょうか?

実は集中力はリラックスの反動であり、リラックス力が高ければ高い程、集中力もより発揮できるのです。理論的には、脳が活動するうえでのエネルギー源 ①酸素②糖分のうち、リラックスすることによって多くの酸素を取り込むということになります。

今回は、簡単に緊張をほぐしてリラックスするコツをお伝えします。

「あっ緊張して肩に力が入っている(マイナス)」と気づいたなら、「肩の力を抜こう。緊張しないでおこう(プラス)」ではなく、緊張して肩に力が入った状態から(マイナス)、もっと肩をグーッと上げて、思い切り緊張させてから(マイナス)、フッと肩を落とします。

すると肩の力が抜けて、緊張が解け、気持ちも落ち着いて(プラス)、今から取り組むべき課題に集中できる体制が整います。「マイナス×マイナスはプラス」と覚えて下さい。

一般社団法人 日本集中力育成協会

兵庫県尼崎市武庫之荘東1-15-15-603 TEL. 06-6431-8686