3Dが拓く立体映像の世界とは!

映画タイタニックのメガホンを執ったジェームズ・キャメロン監督が、3D技術を駆使して制作したSF大作「アバター」が、これまで全世界で興行収入がトップだったタイタニックが1年半かけて18億4290万ドル=約1659億円だったのに対し、公開1ヶ月強(2月1日現在)で20億400万ドル(約1800億円)を記録、空前の興行成績を更新しています。

3D映画はこれまでも多くの映画が上映されてきました。最近のヒットではディズニーアニメの「カールじいさんの空飛ぶ家」や「ボルト」。日本映画初の長編「戦慄迷宮3D」、日仏合作アニメ「よなよなペンギン」などがあります。ご覧になった人も多いと思いますが、これまでに20本近い3D作品が公開されています。

3D作品が世界の映画興行収入でトップの座を占めたことは、いよいよ映画が3D映像が主流に向かう時代の動きを象徴するようです。

素晴らしい3D映画作品であっても、鑑賞する映画館が3Dに対応していなければなりません。いわゆる劇場のデジタル化がそれです。3D映画はデジタル画像ですから、映画館もデジタル化、つまりデジタル映像を映し出すデジタル・プロジェクターなどの専用設備が必要です。

3D映画がブームになる前から、映画撮影、映画配給、そして映画館のデジタル化が徐々に進んでいました。一般に通常の劇場用の映画の場合、撮影した画像を編集してセルロイドの35㎜アナログフィルムに焼付け、これを何巻にも分けて上映館に運んでいます。

これに対してデジタル映画は、デジタルカメラで撮影した画像をコンピューターで編集し、そのままメールのように各上映館に送信します。映画館では、送信されてきたデジタル画像(映画作品)をデジタル・プロジェクター劇場放映するわけです。

ある調査によると、ハリウッド全体で12億ドルもかかっている映画の劇場公開に要する費用はデジタル化によって75%が節約できるといわれています。映画産業にとっても、3D映画や、その前提となる映画と劇場のデジタル化は画期的なできごとなのです。

3D映画の本格的な普及の幕開けとなったのは「アバダー」の大ヒットですが、その前提となる映画のデジタル化、映画館のデジタル化に拍車をかけたのが、2002年に大ブレイクしたデジタルシネマの「スターウォーズ・エピソードⅡ」でした。

昨年末に日本ではシネマコンプレックスを中心に3396のスクリーンがありますが、このうちデジタル映画に対応しているのは440スクリーンで、まだ1割強です。それでも1昨年の174スクリーンと比べて2・5倍増えたことになります。

そして3D映画の人気沸騰によって一気に映画作品、映画劇場のデジタル化に拍車がかかると見られます。調査会社の予測によると、世界的にデジタルシネマの普及率は2008年からほぼ倍増を続け、2018年になると世界の映画劇場の約80%がデジタル化され、全スクリーンの22%が3D映画対応スクリーンで占められるといいます。

日本でもほぼ同じペースでデジタル化が進み、2018年にはスクリーンのデジタル化は80%を超え、このうちの24%、全スクリーンの20%が3D対応スクリーンにとって代わると予測しています。

そもそも3D(三次元)映像はどういう仕組みなのでしょうか。カメラ撮影した平面画像がどうして立体的に見えるのでしょうか。

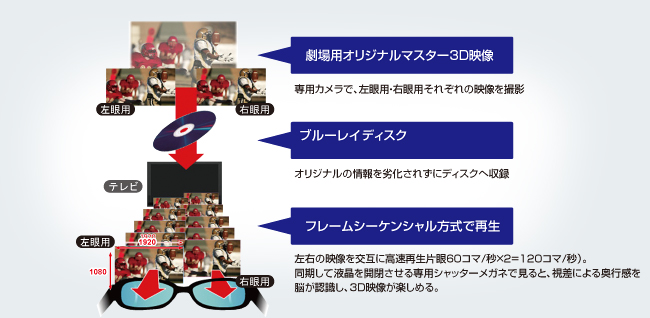

人間の目は右と左ではそれぞれ微妙に異なる映像を見ています。この差を「視差」といいますが、左右の眼から入った少しずつ異なる映像が脳で一つになる時に、空間の奥行きや立体感を感じさせるのだといいます。

3D映像は、この「視差」を人工的に作り出します。このため3D映像の制作現場では左眼用、右眼用の二つのレンズで同時に両方の映像が撮影できるカメラを使用します。

パナソニックやソニーなどでは、「フレームシーケンシャル表示方法」と呼ばれる方式を採用しています。これは、3D用に撮影された左眼用、右眼用の映像を交互に1秒間に60コマの超高速で画面上に表示し、その画像を映像と同期させ、左右のレンズが交互に開閉する専用のシャッターメガネをかけて観ることで、高画質の3D立体映像を楽しむことができるというものです。

3D立体映像を観るための方式として、このほかに、最も初歩的な緑と赤のフィルターを使ったメガネや、偏向フィルターを用いたライン・バイ・ライン表示方式などがありますが、現在の3D対応の技術としては「フレームシーケンシャル表示方法」が最も進んだ方式だといわれています。

今年は"3Dテレビ元年"ともいわれます。1953年にシャープが国産第1号のテレビ(白黒14型)を開発し、この年2月からNHKでテレビ放送が開始されました。以来テレビは目覚しい進化を遂げてきました。

1960年には1日わずか1時間ですが、NHKと民放4局がカラーテレビ放送を試験的に開始し、66年にカラーテレビ放送が本格的にスタートしました。82年には二ヶ国語放送やステレオが可能な音声多重放送が始まり、89年6月3日から衛星(BS)放送がスタートしています。

そして、90年には高精細度のハイビジョンが発売され、翌91年にハイビジョンの試験放送が始まりました。2000年にはBSデジタル放送が始まり、2003年12月からは地上波でもデジタル放送が開始しされました。

このころからテレビ受像機はブラウン管から、液晶やプラズマなどの薄型テレビへの移行が進み、大手電機メーカーは相次いで国内外でのブラウン菅生産を中止します。09年には薄型テレビの普及率が初めて5割を超えました。

そして2010年の今年、国内で夏以降に3Dの立体テレビが発売され、テレビは3D時代、つまり三次元立体画像の時代を迎えようとしているのです。

今年1月に米国のラスベガスで世界最大の家電国際見本市「2010インターナショナルCES」が開かれました。今年のハイライトは3Dテレビ、3Dカメラレコーダー、3D映像システム・コンテンツなど最新の3D関連製品の発表展示が話題を独占しました。

日本からもパナソニック、ソニー、東芝、シャープなどの大手メーカーが3Dテレビをはじめとした次世代テレビや3D対応のカメラや3D対応ゲーム機などを出展して世界の耳目を集めました。映画と並んで、いよいよ家庭でも3D立体画像時代の到来を告げるものでした。

そして今年4月23日から、パナソニックが世界に先駆けて50型と54型の3Dプラズマテレビを国内外で発売します。6月には米国の衛星放送会社と提携して全米でスポーツや音楽の3D番組の放送を始める予定です。

ソニーは、映像コンテンツ(番組や映画など)の制作から劇場や家庭への映像配信まで、3Dの一貫した事業化に最も熱心に取り組んでいます。3Dテレビでは、今年夏から3D液晶テレビ9機種を欧米で発売予定です。 また、ソニーは米国とカナダの2社と手を結んで3D映像の放送会社を設立しました。来年から米国内で、自然史や宇宙、科学技術などの教育番組をはじめ、3D映画や子供向け番組を放送する計画です。さらに、現在ゲーム機の3D化を進めており、今年夏には既存の「プレステーション3」本体を3D立体視ゲームに対応させる予定です。

リニア中央新幹線は、その名の通りリニア、つまり超電導リニアモーターによる磁気浮上で走ります。ある種類の金属、合金、酸化物を一定温度以下に冷却すると、電気抵抗がゼロになる現象を「超電導」といいます。

超電導リニアでは、ニオブチタン合金を使用して、液体ヘリウムでマイナス269℃に冷却して超電導状態を作ります。そして、超電導状態となったコイル(超電導コイル)に一度電流を流すと、電気抵抗がないため電流は永久に流れ続けて、非常に強力な磁石(超電導磁石)となります。

リニアモーターカーでは、車両に超電導磁石を搭載し、地上の車両が走行する左右の側壁(ガイドウエイ=従来の鉄道のレールに相当する)の内側にある推進コイルとの間で電磁気的な相互作用を起こすことで浮上し、非接触で列車が走行する仕組みです。

このほか、ソニーは将来の本格的な3D映像の用途展開を見込んで、どの方向からもメガネをかけずに立体映像を見ることができる円筒形の「360度立体LED(発光ダイオード)ディスプレーを試作しています。

このディスプレーは、直径13㎝、高さ27㎝で、複数の人があらゆる位置から見ることができ、立体図鑑や教育現場でさまざまな活用ができるというものです。CG(コンピューター・グラフィックス)だけでなく、実物の映像も鮮明に立体的に映すことができるため、学校での授業や病院の診察、防犯・防災監視、ファッションやデザイン開発など非常に広範囲な分野での応用・展開が期待できそうです。