火星に生物は存在するのか?

地球以外に、生命の存在する可能性が最も高い惑星は「火星」だといわれます。

太陽のような恒星の周りを回る惑星に生命が存在するには、太陽光などのエネルギー源と水の存在が基本的な条件となります。

とくに水は、生命の発生や進化に密接に関係しますが、火星の表面にはかつて大量の水が流れていたことを示す多くの痕跡が残されています。現在も火星の地殻には、水や氷が蓄えられているといわれます。

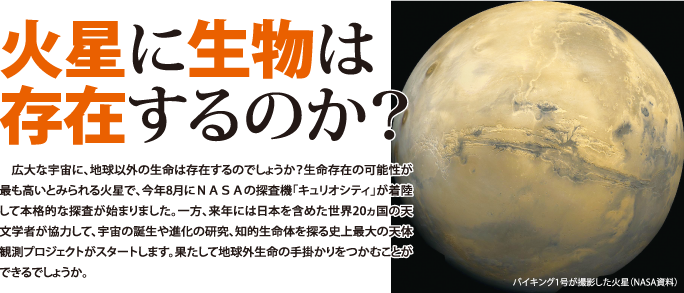

火星の表面は酸化鉄(赤さび)を多く含む岩石で覆われています。このため赤く見えるところから「赤い惑星」とも呼ばれます。

また火星は、二酸化炭素が95%を占める薄い大気に包まれています。その大気中にはメタンも観測されています。

酸化鉄とメタンをエネルギー源とする微生物は地球でも見つかっており、火星でも同じような生命が存在する可能性は高いと見られています。

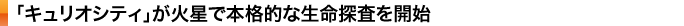

今後2年間、火星の岩や土壌、大気の成分を調べ、その分析データを地球に送ってきます。

火星探査機「キュリオシティ」は、長さ3メートル、幅2・7メートル、高さ2・2メートルで重量は900キログラム。軽乗用車並みの大きさの6輪車です。

岩石などを採取するロボットアームや高解像度カメラ。土壌や大気の成分をその場で分析する装置など、10種類の観測装置を搭載した最新鋭の〝探査ロボット〟です。

ところで火星とはどんな惑星でしょうか。地球のすぐ外側を回る火星は、今から46億年前に地球などと一緒に生まれました。

直径は地球の約半分(6794㎞)で、地球とほぼ同じ24時間37分で自転しながら、687日かけて太陽の周りを公転しています。

火星の自転軸は、太陽の周りを回る公転面に対して垂直方向に約25度傾いているため、地球と同じように四季の変化があります。

太陽からの距離が地球より遠い火星は、太陽エネルギーが少なく、平均気温はマイナス50℃前後と非常に寒冷です。重力は地球の約3分の1です。

人間が住むには非常に厳しい環境ですが、これまでの探査で約40億年前の初期の火星には豊富に水があり、生命が存在できる環境だったことが指摘されています。

生命の存在を追究する火星探査は、50年も前から月への探査と並行して行われてきました。

1959年にソ連の月探査機「ルナ1号」が初めて月の軌道に到達しました。5年後の64年には、米国の火星探査機「マリーナ4号」が火星に接近して表面を撮影し、22枚の写真映像を地球に送信してきました。

71年には「マリーナ9号」が初めて火星の周回軌道に入り、火星表面の約70%を撮影しました。

そして76年に、米国の「バイキング1号、2号」が火星に軟着陸し、火星の地表の鮮明な写真を送信してきました。

97年に米国の「マーズ・グローバル・オブザーバー」は、火星の周回軌道に入って2006年11月まで活動し、火星の詳細な地図の作成に成功しています。

火星の大気からはメタンが検出されており、地表からも噴出している可能性があるとして、JAMPではメタンをエネルギー源とした生命の可能性に注目しています。

日本は1998年に初の火星探査機「のぞみ」を打ち上げましたが、トラブルで火星の周回軌道に乗ることができませんでした。

現在予定している次期火星探査計画「MELOS」では、火星の上空を飛びながら微粒子を採取して持ち帰る計画で、このための新しい探査機を開発中です。

2018年に打ち上げを計画していますが、まだ予算化されていません。

太陽系では、火星のほかに木星と土星の周りを回る一部の衛星に生命が存在する可能性があるといわれます。

NASAの木星探査機ガリレオは、木星の衛星「エウロパ」の地表を覆っている氷の下に、巨大な湖の存在を観測しています。

このほか「ガニメデ」「カリスト」という他の木星衛星にも、生命が存在する可能性があると報告しています。

さらに、NASAの土星探査機カッシーニの観測では、土星の衛星「エンケドラス」の南極から氷が噴出していることが明らかになり、この中から有機物質が発見されています。同じく土星の衛星「タイタン」の地表には、メタンやエタンの川や湖の地形が観測され、生命存在の可能性を示しているといわれます。

私たちの太陽系が属している銀河系には、太陽のように自ら熱を発して輝いている恒星が2000億個もあるといわれます。宇宙にはこうした銀河が数億個以上存在すると考えられています。恒星の周りを回っている地球のような天体を惑星と呼びますが、銀河系だけで生命が生存可能な惑星の数は数百億個あるといわれます。

ヨーロッパ14ヵ国とブラジルが共同運営するヨーロッパ南天天文台の研究レポートによると、太陽から30光年以内で生命体の生存が可能な惑星は約100個あると推定しています。その中には生命が存在し、進化を遂げた高度な文明を持つ惑星があっても不思議ではありません。

アメリカのNASAは、2008年にスーダン北部に落下した隕石から、生命の誕生に欠かせないといわれるアミノ酸を発見しました。この隕石は、約1500万年前に他の天体と衝突して地球にやってきたとされる直径約4メートル、重さ約59トンの、小惑星の破片です。地球の生命は、宇宙のどこかから小惑星によって運ばれてきたのでは、という仮説をアピールする発見として話題を呼んでいます。

またNASAは2009年8月、無人探査機「スターダスト」が、彗星のチリから採取した試料の中から初めてアミノ酸を発見したと発表しました。生命は地球にだけに存在する特殊なものではなく、宇宙に広く存在する可能性を示しているようです。

日本では、東京薬科大や横浜国立大など10の大学と機関が共同で、国際宇宙ステーション(ISS)の日本棟「きぼう」で宇宙を漂うチリを採取して微生物の存在を見出そうとする「たんぽぽ計画」が2013年から始まります。

宇宙からやってくる電波を、電波望遠鏡で受信して宇宙を調べる研究を電波天文学と呼びます。このうち、宇宙の人工的な電波をとらえて知的生命体の存在を探ることを「SETI(地球外知的生命探査)」といいます。

最初のSETIは米国の天文学者フランク・ドレイクによって1960年に実施された「オズマ計画」です。米国ウエストバージニア州グリーンバンクにある国立電波天文台から、口径26メートルのアンテナを使って、くじら座のタウ星とエリダヌス座のイプシロン星から人工電波をとらえようとするものでした。

結果的にオズマ計画は成功しませんでしたが、電波望遠鏡によって、ビッグバンやブラックホール、宇宙の進化や暗黒物質といったその後の宇宙の謎の解明や研究が大きく進展しました。

また、オズマ計画以降SETIの試みは世界に広がっていきました。

このアンテナ群を組み合わせて巨大な電波望遠鏡を実現し、宇宙の果てからの微弱な電波をキャッチして宇宙の進化や生命の起源、地球外生命の探査などの研究を行います。パラボラアンテナの建設は2002年から始まり、09年9月に日本がアンテナ第1号を完成させました。 計画では、2013年度内に66台すべてのパラボラアンテナを直径20㎞の範囲に点在させた、巨大な観測施設が完成する予定です。