注目を集めるナノテクノロジーってなんだ!?

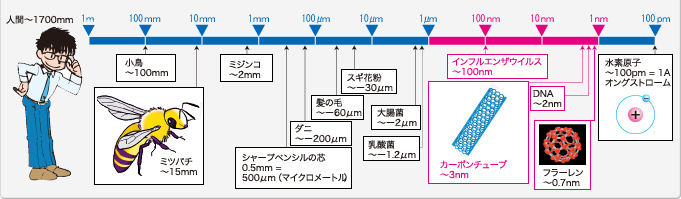

文明の進歩とともに、人類は「モノを精密に作る」ための技術を発達させてきました。現在、私たちの身の回りにあるさまざまな装置や機械は、高精度の加工を経て作られています。例えば、コンピュータや携帯電話などに使われている電子部品は、1ミリの千分の1、1μm(マイクロメートル)以下という、非常に高い精度で製造されています。高速の通信や大量の情報処理が可能になった現在の高度情報化社会は、このような「マイクロテクノロジー」を基盤として発展してきました。

しかし、さらに便利・快適で、地球環境にも負荷を与えない未来社会を実現していくには、より少ないエネルギーで、より高速・高密度な情報処理のできるコンピュータを始めとする新しい機器やシステムが求められます。そのために必要なのが、マイクロメートルのさらに1000分の1、すなわち「ナノメートル(nm)」の精度でモノを作り出す技術「ナノテクノロジー」なのです。

これまでの精密なモノづくりは、一つのかたまり(バルク)の材料を細かく切ったり削ったりすることで加工してきました。こうしたやり方を「トップダウン」と呼びます。現在でも半導体などの製造現場では、基本的にこうしたトップダウンの方法によって、高精度の微細加工が行われています。

これに対し、ナノテクノロジーの分野で研究が進んでいるのが、原子・分子を物理的・化学的な方法で反応させ、つないだり積み重ねることによって目的の構造を作り込む「ボトムアップ」という方法です。

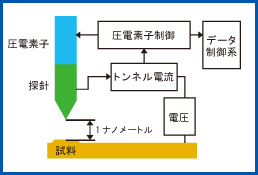

このボトムアップの考え方に大きな影響を与えたのが顕微鏡の進化。1980年代の始め、物質の原子構造を直接「見る」ことのできる「走査トンネル顕微鏡(STM)」が発明されました。さらにSTMは、一つひとつの原子を動かすこともできたため、これを契機にナノレベルでの材料制御の研究が飛躍的に進展しました。

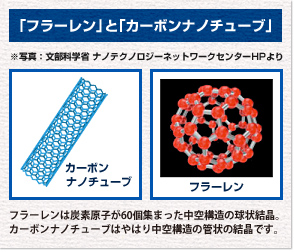

現在はSTM以外にも、さまざまなボトムアップ技術の開発が進んでいます。例えば、分子の束を材料表面に照射し凝縮させることで、ナノオーダーの薄膜を作る方法や、特殊な化学反応で直径数nmの極小チューブや微粒子を作製する方法、最近ではナノ構造を物質の中で自己増殖させる方法も注目されています。

顕微鏡の先端に取り付けられた細い針(探針)を物質に近づけていき、物質との距離が1ナノメートル程度になると、物質と針との間に微弱な電流(トンネル電流)が流れます。

このトンネル電流の量が一定になるよう針で物質の表面をなぞっていくと、制御信号の変化によって原子サイズで表面の凹凸を「見る」ことができる、すなわち表面の原子の配列を見ることができるわけです。さらに探針にパルスでより高い電圧をかけると、原子を引き抜くことができます。この技術を利用してnmサイズのトランジスタなどが作製されています。

これまでの精密なモノづくりは、一つのかたまり(バルク)の材料を細かく切ったり削ったりすることで加工してきました。こうしたやり方を「トップダウン」と呼びます。現在でも半導体などの製造現場では、基本的にこうしたトップダウンの方法によって、高精度の微細加工が行われています。

これに対し、ナノテクノロジーの分野で研究が進んでいるのが、原子・分子を物理的・化学的な方法で反応させ、つないだり積み重ねることによって目的の構造を作り込む「ボトムアップ」という方法です。

このボトムアップの考え方に大きな影響を与えたのが顕微鏡の進化。1980年代の始め、物質の原子構造を直接「見る」ことのできる「走査トンネル顕微鏡(STM)」が発明されました。さらにSTMは、一つひとつの原子を動かすこともできたため、これを契機にナノレベルでの材料制御の研究が飛躍的に進展しました。

現在はSTM以外にも、さまざまなボトムアップ技術の開発が進んでいます。例えば、分子の束を材料表面に照射し凝縮させることで、ナノオーダーの薄膜を作る方法や、特殊な化学反応で直径数nmの極小チューブや微粒子を作製する方法、最近ではナノ構造を物質の中で自己増殖させる方法も注目されています。