今年4月1日で、JR誕生から30年【交通】

【歴史を振り返りながらJRの今後を考える】

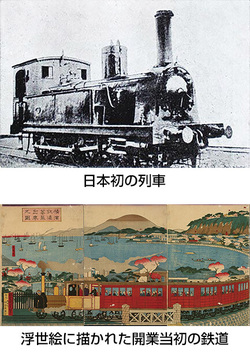

日本の鉄道の歴史は、1872年(明治5年)10月14日の新橋~横浜間29㎞の開通から始まりました。その後、幾多の変遷を経て1987年4月、110年余の歴史を持つ国鉄が分割・民営化されてJR7社が誕生しました。そして今年4月、JR7社は誕生から30年を迎えました。国鉄が抱えた莫大な債務処理のために設立されたJR各社の現状はどうなっているのでしょう。日本の鉄道の歴史を振り返るとともに、JR各社の今後を展望してみました。

- 新橋~横浜間の開通からスタート -

- 新橋~横浜間の開通からスタート -日本の鉄道の歴史は、官設官営方式で1872年(明治5年)10月14日の新橋~横浜間29㎞の開通から始まりました。その後、国内の混乱による財政不足で、鉄道建設は停滞を余儀なくされました。この間、1881年に発足した日本鉄道会社を始めとした私設鉄道が発達し、1892年までに50社近い私設鉄道が発足しました。

明治政府は、鉄道建設は国の経済発展の根幹であるとし、1892年に「鉄道敷設法」を公布して国の責任で推進することにしました。日露戦争後の1906年には、「鉄道国有法」により私設鉄道が買収され、明治末期には官設鉄道が全国の鉄道の約9割を占めることとなりました。

大正時代に入ると、第1次世界大戦を契機に経済が飛躍的に発展し、鉄道事業も急成長を遂げました。1920年には「鉄道省」が設置され、総合的な鉄道行政が推進されます。この時期、鉄道自体の技術や土木技術は著しく進歩し、国際的水準に達していました。清水トンネル(9720m)や丹那トンネル(7804m)などの長大トンネル、また近代的橋梁が数多く建設されました。

- 鉄道網が整備された昭和初期 -

- 鉄道網が整備された昭和初期 -日本の鉄道網は、鉄道敷設法に基づいて整備されていきました。 本州では1933年に山陰本線が全線開通し、東海道本線を中心にして、東北・奥羽・羽越・信越・北陸・山陽・山陰の各本線が、京都及び米原を接点として本州を「横8の字」とする大幹線が完成しました。北海道では1928年に北海道縦貫鉄道が開通し、九州でも1927年に鹿児島本線が完成しました。四国では1935年に土讃本線、翌年には予讃本線が完成しました。鉄道網の整備とともに電化、設備、車両の充実、特急の運転などサービスにも力が注がれました。

その間、第1次世界大戦後の不況、1929年の世界金融恐慌に端を発した昭和大恐慌、さらに自動車の進出もあって鉄道事業は不況に陥りました。しかし、戦時体制が強まるとともに船舶は不足し、自動車はガソリンの消費が規制され、鉄道は国内輸送の重要な担い手となりました。

- 日本国有鉄道(国鉄)が誕生 -

第1次大戦後オスマン帝国から独立した「大シリア」は、1920年のセーヴル条約でヨルダンとパレスチナが分割されてイギリスの委任統治下に置かれ、シリアはフランスの委任統治領となりました。

その後、フランスはレバノンをシリアから分離し、第2次大戦後の1946年にシリア共和国が独立しました。63年に民族主義党のバース党がクーデターで政権を奪取し、ハーフィズ・アサド将軍が71年から大統領として独裁政治を始めました。2000年に子のバッシャール・アサドが独裁政権を継承して現在に至っています。

- 貨客数が激増する反面、赤字が拡大 -

1950年代後半からの高度経済成長で貨客数は急増していきました。このため、国鉄は1957年から第1次5か年計画をまとめ、電化による動力の近代化や老朽化した施設の整備などを行いました。さらに東海道新幹線の建設や在来線の複線化などに取り組みました。この結果、1964年度には1955年度に比べて営業キロ数は約70%も増えました。

1964年の新幹線の開業は、世界の鉄道関係者を驚かせ、輸送力が増強され、国鉄の財政にも大きく寄与しました。

しかし、次第に飛行機の台頭や高速道路の整備で自動車輸送に移行し、国鉄の輸送量は1974年をピークに縮小していきました。さらに、新幹線の建設や鉄道の施設整備などで発生した莫大な負債、合理化の遅れによる人件費の高騰、公共料金の据え置きによる運賃の抑制などの「構造的赤字」が膨れ上がり、国鉄の経営は大幅に悪化していきました。

- JRが誕生するまでの経緯 -

国鉄は毎年多額の赤字を出し、累積赤字は膨れ上がり続けます。当時の中曽根内閣は、国鉄の再建は緊急を要する国家的課題だとし、国鉄の分割・民営化を打ち出しました。

1986年の臨時国会で「国鉄改革関連法」が成立し、12月に公布されました。この法律によって翌年4月、国鉄は明治5年以来115年の歴史を閉じ、国鉄の事業は新たに発足したJRに引き継がれました。

JRとして新しく誕生したのは、北海道、東日本、東海、西日本、四国、九州の6旅客鉄道株式会社と日本貨物鉄道株式会社です。同時に、新幹線鉄道保有機構(新幹線を保有し本州3社に貸し付け)も発足しましたが、その後、新幹線施設を本州の3社が買い取ったために解散しました。

- 莫大な債務と人員を抱えて発足 -

- 莫大な債務と人員を抱えて発足 -JR発足時の最大の問題点は、国鉄時代の莫大な債務と過剰な職員の処理です。当時国鉄が抱えた債務は、37・1兆円にも達していました。このうち、11・6兆円は本州のJR3社と貨物会社、新幹線保有機構が負担し、残る25・5兆円を当時の国鉄清算事業団が継承することになりました。債務の返済は、清算事業団によって旧国鉄用地の売却やJR会社の株式の売却、さらに国民負担で処理する方針が採られ、現在も返済を続けています。

国鉄時代には、最大で46万人の職員が働いていました。その後、合理化などで減少し、民営化前年の1965年には27・7万になっていました。このうち、20・1万人は新会社に採用されましたが、残る7・6万人は国鉄を去ることになりました。この問題を巡って激しい労使紛争が起こりストライキも頻発しました。その後、労働組合は分裂を繰り返し、組合員は大幅に減少していきました。

- 旅客会社6社と貨物会社1社に分割 -

厳しい経営環境下でJRが誕生し、今年4月で30年を迎えました。

新会社は北海道、九州、四国はそれぞれ独立した会社として発足。本州については旅客の流動実態、列車の運行形態、経営上の規模などを勘案して東日本、東海、西日本の3会社に分割し、計6つの旅客会社となりました。しかし、「3島会社」と呼ばれる北海道、四国、九州については、旅客数が少なく大幅な赤字が見込まれるため、3島会社に対して「経営安定基金」1兆2700億円を拠出し、この運用益で赤字補てんを図ることにしました。

貨物輸送は全国にまたがって列車が運行されるため、全国を1つの会社としました。レールは貨物専用線を除いて各旅客会社から借り入れ、貨物鉄道会社は車両と貨物施設を所有して輸送を行うことになりました。

- 民営化による多彩なサービス -

- 民営化による多彩なサービス -国鉄時代は原則として業務を鉄道輸送に限定されていました。しかし、民営化によってJR各社の経営の自由・自主性が認められたため、事業範囲は大きく広がり、運賃の設定も大臣の認可だけで決められるようになりました。反面、経営者の経営責任はより重くなりました。

JR各社は分割・民営後、国鉄時代に制限されていたホテル、駅ビル、物販、飲食、旅行業などに積極的に進出していきました。また、旅客ニーズや地域特性などを反映したICカードや豪華列車の導入など多彩なサービスを展開し、新たな需要を生み出しています。

しかし、時の経過とともに少子高齢化、大都市への一極集中、地域格差の拡大など社会構造が変化し、JR各社に大きな影を落とすようになりました。

- 広がり続けるJR7社の格差 -

「本州3社」と呼ばれるJR東日本、東海、西日本は順調に収益を伸ばし、2016年3月期では3社そろって過去最高の利益を出しました。一方、「3島会社」のJR北海道、四国、九州は低迷を続けています。3島会社には経営安定基金が拠出されていますが、JR北海道と四国には2011年以降、新たな追加資金の投入で経営を支えているのが現状です。3島会社の中でも、昨年上場を果たし、関連事業の売上を伸ばしたJR九州が上昇機運にあるのに対し、不振が続くJR北海道との格差は広がる一方です。JR北海道は昨年、全路線のうち約半数は維持困難と公表しました。好調な本州3社でも赤字路線の見直しを進めています。

政府は地域創生を重要課題に掲げていますが、地方の赤字路線についての対応はJRや地元に委ねているようです。人口減少や地域格差が広がる今日、地域交通の在り方を国、JR、地域社会が一体となって考える必要があります。