科学の記事一覧

-

- 食卓に登場するゲノム編集食品を考える

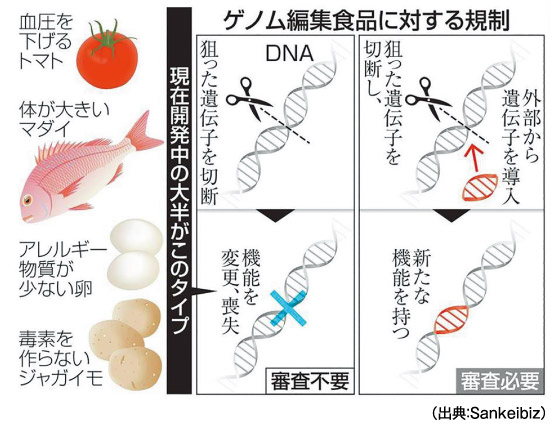

- 【遺伝子組み換えとの違い、その可能性と問題点】 ゲノム編集技術を用いて遺伝子を書き換え、特徴的な作物を生み出す「ゲノム編集食品」が昨年10月に解禁され、いよいよ食卓に登場します。現在広く出回っている遺伝子組み換え食品は、食品衛生法に基づいた安全性審査が義務付けられていますが、ゲノム編集食品は一部を除いて開発者による届け出制で、安全性審査や食品表示が義務化されていないため、安

記事全文を読む

-

- リベラル・アーツの過去・現在・未来

- 【人間を自由にしてきた「知」の力】 現在、リベラル・アーツを掲げる学校が増えてきています。古代ギリシア・ローマ時代にはじまるリベラル・アーツがなぜ21世紀に注目を集めているのか、リベラル・アーツの歴史を知り、この学びの成果から期待される将来像を考えてみましょう。

記事全文を読む

-

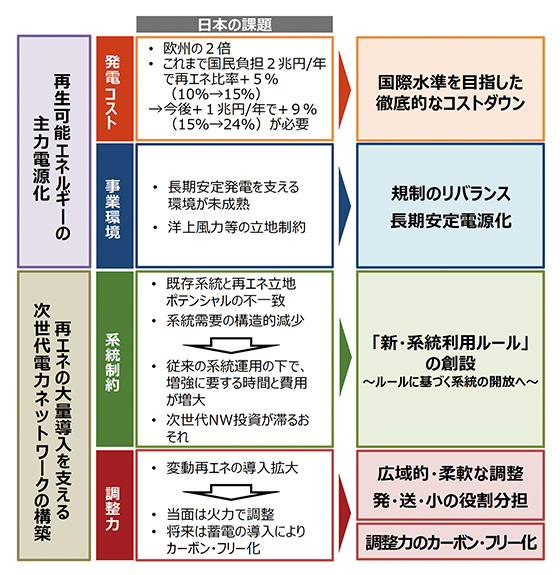

- 日本のエネルギー問題を考える

- 【火力、原子力、再生可能エネルギーの課題と展望】 昨年9月6日の北海道胆振東部地震で、道内全域が停電するわが国初のブラックアウトが発生しました。私たちの生活を支える電気の供給は、発電と消費の微妙なバランスのうえに成り立っています。その電気を生み出すエネルギーは、地球温暖化防止の時代背景から脱炭素へ大きくシフトを強めていますが、再生可能エネルギーの普及を巡る問題点も浮上して

記事全文を読む

-

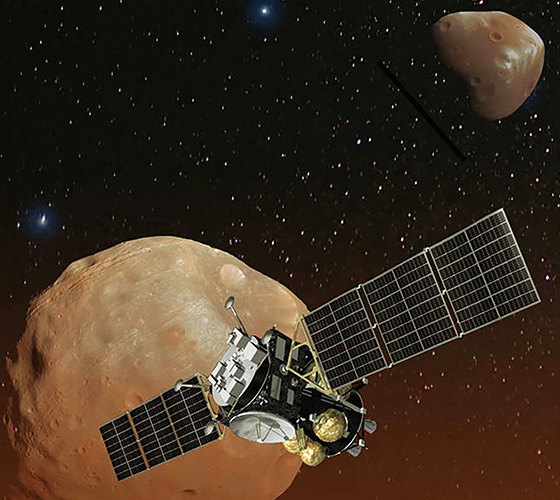

- 月面探査と有人火星飛行計画を追う

- 【人類が月基地から火星に旅立つ日】 月の基地を中継して有人飛行船を火星に飛ばす宇宙プロジェクトが国際協力によって動き出しました。米航空宇宙局(NASA)は月を回る軌道上に宇宙ステーションを作り、2030年代に有人宇宙船を火星に着陸させる計画です。日本の航空宇宙研究開発機構(JAXA)はこの計画に参画し、無人探査機による独自の月面資源探査に乗り出します。一方、宇宙ベンチャーの

記事全文を読む

-

- 火山大国日本が挑む噴火予知の今

- 【噴火を繰り返す日本やハワイの山々】 2018年5月はじめにアメリカ、ハワイ島にあるキラウエア火山が噴火し、赤みを帯びた溶岩が流れる迫力ある映像が世界中に報道されました。ハワイ諸島は、世界有数の火山活動が活発なエリアです。このハワイ諸島と同じように、日本もまた国内に多くの火山をもつ世界屈指の火山大国です。キラウエア火山や日本の火山の状況、そして噴火予知の今に迫りました。

記事全文を読む

-

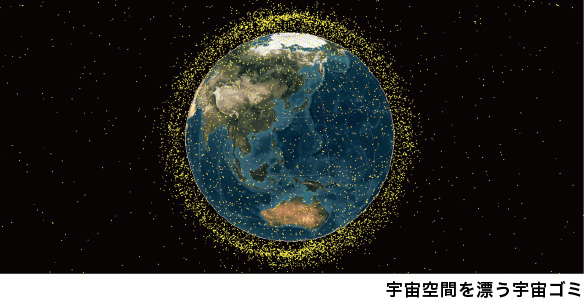

- 年々深刻さを増す「宇宙ゴミ(スペースデブリ)」

- 【人工衛星や宇宙飛行士に深刻な脅威】 現在、宇宙には世界各国が運用中の人工衛星が約1000基あり、地球を周回しながらさまざまな観測を行っています。さらに、現役を退いた約2600基もの人工衛星や、衛星打ち上げに使われたロケット、それらが壊れて発生した破片などが地球の周りを時速約27000㎞という猛スピードで衛星の軌道上を漂い続けています。これらを宇宙ゴミ「スペースデブリ(Sp

記事全文を読む

-

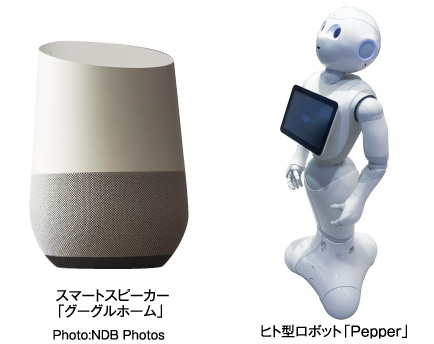

- AIの進化とわたしたちの未来

- 【暮らしと働き方の変化】 「2011年度にアメリカの小学校に入学した子どもたちの65%は、大学卒業時に、今は存在していない職業に就くだろう」(ニューヨーク市立大学キャシー・デビットソン教授)と予測されているように、AIによる技術革新は私たちの生活と労働を大きく変容させる可能性を秘めています。AIの活用例と将来予測をまとめてみました。

記事全文を読む

-

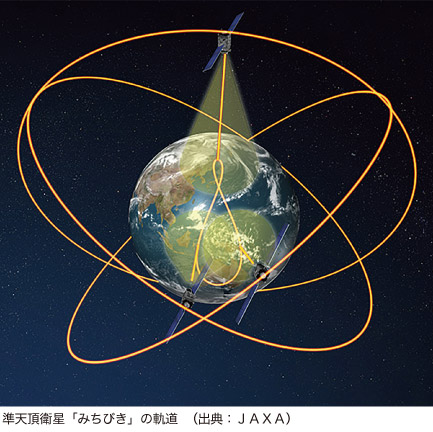

- 日本版GPS4月からスタート

- 【高精度位置情報で産業と暮らしが変わる】 スマホやカーナビでおなじみのGPSは、人工衛星からの測位信号(電波)を使って位置情報を算出する測位衛星システム(GNSS)の一つです。GPSはアメリカのGNSSですが、昨年10月に日本は4基目となるGNSSを打ち上げ、今年4月から4基体制での運用が始まりました。日本自前のGNSSを準天頂衛星「みちびき」といいますが、日本版GPSとも

記事全文を読む

-

- 走りだした未来のクルマ、「自動運転車」

- 【自動運転車は交通事故を防止できるか】 交通事故を未然に防ぐ〝未来のクルマ〞自動運転車が実用化に向け動き始めました。すでに危険を察知すると自動的にブレーキがかかったり、ハンドル操作や加速・減速など複数の操作を自動的に支援する機能を搭載した車が実用化されています。近い将来、人が運転操作から解放される完全自動運転車が実現すれば、交通事故は無くなるでしょうか。また、バスやタクシー

記事全文を読む

-

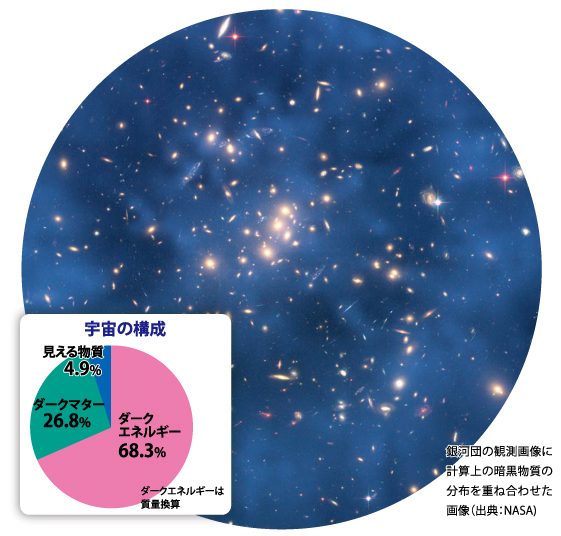

- 先端科学研究が宇宙の謎に迫る

- 【重力波観測、X線天文学、ニュートリノ振動】 宇宙と物質の成り立ちについて人類の理解を飛躍させる新しい科学研究に期待が集まっています。「重力波観測」や「Ⅹ線天文学」、「ニュートリノ振動」などの先端科学研究が宇宙の生成や物理法則の謎に迫り、正体不明の暗黒物質や暗黒エネルギー、反物質といった宇宙の神秘の解明に挑んでいます。新たな天文学や物理学の道を拓く最近の研究成果を探ってみま

記事全文を読む